ICT活用はそんなに難しく考えなくていい

ICTとは

ICTとは、Information and Communication Technologyの略で、つまり情報や通信に関する技術の総称のこと。

学校にいる年配の先生方は、パソコンへアレルギーがある方が多いので、若手というだけで、ICTの研究授業の担当とされることがあります。

ICTというと、タブレットやパソコンをリアルタイムで使いながら授業をしなければと思う先生方が多いと思います。私も最初はそう思っていました。

しかし、ICTの校内研修チームに配属されたときに、技術科の先生から教えていただいたのですが、実はICTとはそれだけではありません。

例えば、PCを使って印刷した資料を使う、などもICTに該当します。

これを聞いて、かなり気持ちが軽くなったのを覚えています。

ICTを使った授業の例

いくつか、ICTを使った授業の例を挙げます。

私が実際にICTがテーマの研究授業で使用したものも含みます。

板書の代わりにスライドを投影しながら授業する

ICTと言った時にまず思い浮かぶものです。

大学の授業などでよくあるように、黒板は基本的に使わず、スライドのみで授業をします。

これのメリットは、

- チョークで黒板に書く時間が省略できること

- チョークや黒板消しで服が汚れないこと

- カラーで見やすいこと

- 動画やアニメーションが使えるので、視覚的にわかりやすい授業になること

- PCの中に資料が保管されるので、毎回の授業準備の時間が短縮できること

- 場所を選ばず作業ができること

です。

逆にデメリットは、

- PCやプロジェクターなどの設備環境によってはうまく接続できないことがある

- PowerPointやCanvaなどスライドを作るスキルが必要

- 教室にPCやタブレットを持っていく必要があるので荷物が増える

くらいでしょうか。

人によって得意、不得意はあると思いますし、教科によって向き、不向きもあると思いますが、個人的にはスライドで授業をする方が、準備する側にとってもメリットが多く、生徒にとってもわかりやすい授業ができることが多いと感じています。

また、この方法だと、管理職などが期待する「ICT」ど真ん中の授業をすることができます。

パソコンで作成したものを紙に印刷した教材を使う

ここからは、若手の先生からすれば、これがICTなのと思うようなものかもしれません。

しかし、実際、私がICT活用の研究授業でやったことがある方法です。

①やる作業が常に見られるように、印刷物を机の上に掲示する

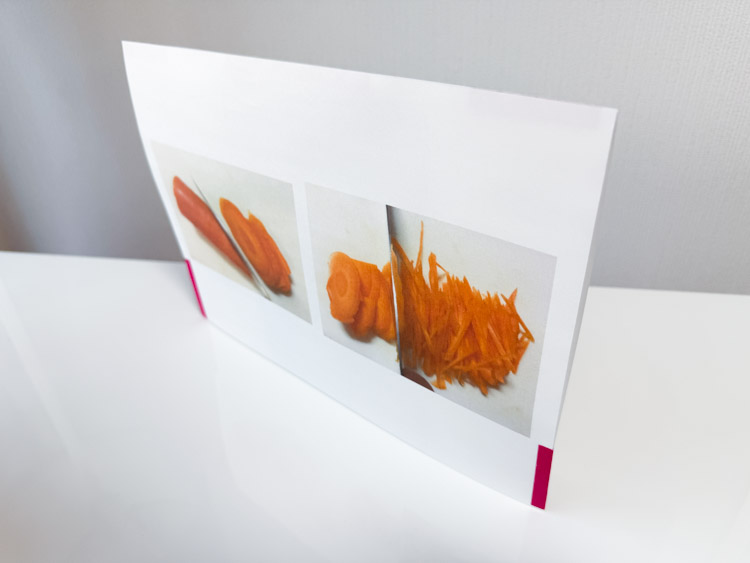

家庭科の調理実習の時に、包丁で食材の切り方を、写真に撮って大きく印刷し、調理台でいつでも生徒が見られるように掲示しました。

この方法が向いている授業は、実技教科ではないかと思います。

なぜなら、手を動かしている時に、それにプラスしてタブレットなどの操作は難しいです。その点、紙媒体で近くにあると、生徒にとってとても見やすいです。

家庭科の調理台は、まな板や食材を置いたり作業する場であるため、紙を広げるスペースをで切るだけ確保したかったことと、調理台はアイランド型でちょうどいいところに壁がなかったので、ブックエンドを利用して、両側から見られるようにしました。

作り方はものすごく簡単です。

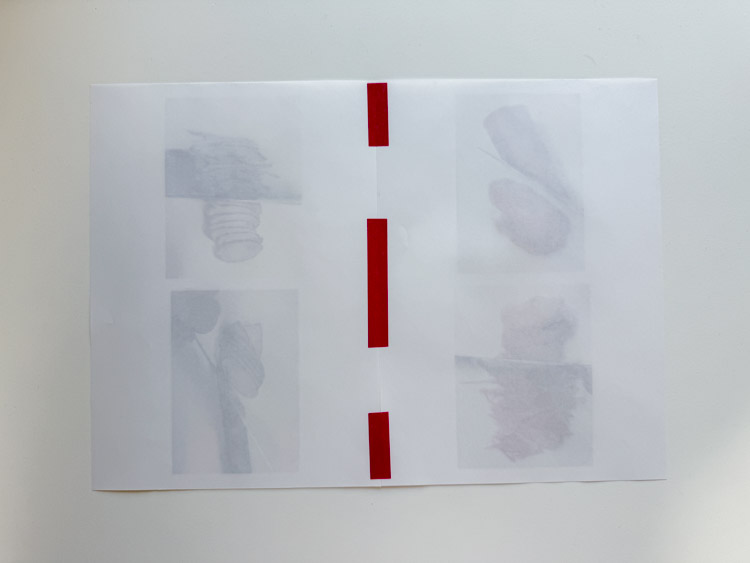

同じ写真を2枚印刷します。裏側から、上側になる辺どうしをテープなどで貼り付けます。(写真はわかりやすく目立つ色のテープにしていますが、透明なセロテープなどでOKです。)

表を外に折り返して、さらに両側2辺を張り合わせます。透明なテープなら目立たないので、表側から貼って大丈夫です。

ここでブックエンドの登場です。

テープで留めていない残り1辺の紙の隙間を、ブックエンドに差し込みます。

これで手が塞がっていても、両側から切り方の見本を常に見ることができます。

また、教室の前の黒板に掲示するよりも視線の移動が少なくて済み、作業しやすくなります。

ブックエンドは学校にあることも多いので、気軽に準備できます。

班での作業などをする場合はやってみてください。

②紙芝居形式で手順書を作る

実習で作業の手順が多く、生徒によって進度がバラバラなものについては、段階ごとのシーンを撮影し、印刷した写真をホッチキスなどで束ねて、説明書を作りました。

私は、裁縫の授業で、トートバッグの作成の時にこの方法を利用しました。

これを見ても分からない生徒は分からないので、すべての生徒が活用できるわけではありませんが、自分でできる子たちは、教員を呼ぶことなくこれを見て作業を進めていました。

この説明書を作ってから、教員の助けが必要な生徒により多くの時間をかけられるようになったと感じました。

子どもたちにタブレットなどを使用させる

学校で生徒に1台タブレットが用意されていたりする場合には、それを使うと効果的に双方向的な授業が行えます。この方法は、座学の授業で利用しやすいです。

現代の子たちはデジタルに馴染みがあって、タブレットも使いこなせる子が多いです。

だんだんとこの方法がメジャーになっていくのかもしれませんね。

ただ、この方法はある程度、教員側にもデジタルな知識が要求されます。

また、自治体や学校によって使用するタブレットがiPadだったり、Surfaceだったり様々なので、異動のときにシステムをまた準備し直す必要があるというのが難点です。

①タブレットで確認問題を解答、その場でフィードバック

例えば、授業中にアンケートやクイズの答えを提出してもらって、その場でフィードバックすることなどが可能です。

デジタルが紙媒体と異なる点は、その場でデータのやり取りが可能なところです。タブレットなどを利用することで、授業内で生徒の反応を確かめることができます。

具体的には、選択式の確認問題を授業中に各自が解答すると、選択肢ごとにパーセンテージが出るようにして、そのパーセンテージに応じて、間違えが多かった選択肢について重点的に解説するという方法などがあります。

②質問フォームで常に質問を受け付ける

また、私自身が大学などで受けた授業で、質問フォームから授業中はいつでも質問を受け付け、授業の最後に教員がまとめて解説するというのが、個人的にはいいなと思いました。

めんどくさいし、わざわざ挙手や、授業後に先生に質問に行くほどでもないけれど、ちょっと気になるということも気軽に質問できました。

ICT関連おすすめの本

前多昌顕『先生のためのICT超高速業務ハック』

この本を読めば、研究授業以外にも、普段の業務についてICTを取り入れて、仕事を早く終わらせられるようになります。実践的な内容が多いのでおすすめ。

古川俊『先生のためのCanva入門:無料のデザインツールで生徒の創造力を引き出そう』

授業に使うスライドや、教室の掲示物、配布物など、様々なデザインに使えるCanva。この本は入門としてわかりやすかったです。

まとめ

ICTは若い人に押し付けられがちですが、スマートフォンなどを使ってきたデジタルに馴染みがある先生方にとっては、恐れる必要はありません。

全てをPCで行わなければならないわけではなく、デジタルカメラやプリンタを使えば、紙に印刷しても立派にICTを活用したと言えます。

むしろ、年配の先生方と同じ土俵で戦わなくていい分、気楽に捉えて大丈夫です。

手を抜けるところは抜いて、体力を温存しましょう。